2025年春アニメとして放送がスタートした「ユアフォルマ」が、視聴者の間で「攻殻機動隊に似ている」と話題になっています。

AIと人間の関係、脳への接続技術、電脳犯罪の捜査というテーマは、確かに攻殻機動隊を連想させる要素が多く含まれています。

本記事では、両作品の世界観や設定、キャラクター構造に至るまでを徹底的に比較し、「どこが似ていて」「どこが違うのか」を深掘りしていきます。

- ユアフォルマと攻殻機動隊の共通点と違い

- 両作品の世界観やキャラクター構成の比較

- ユアフォルマ独自の魅力と現代的なテーマ性

ユアフォルマと攻殻機動隊が似ていると感じる理由

視聴者の多くが「ユアフォルマは攻殻機動隊に似ている」と感じるのは、根本的な世界設定や技術の扱い方、そして捜査の構造に共通点があるためです。

以下では、特に注目すべき3つの視点から、両作品の類似点をひも解いていきます。

脳とデバイスを直結する世界設定

ユアフォルマでは、ウイルス性脳炎の対策として開発された〈ユア・フォルマ〉と呼ばれる脳接続型デバイスが社会に浸透しています。

視覚・聴覚・感情のすべてを記録する機能を持ち、人々は常時ネットワークに接続された状態で生活しています。

これは、攻殻機動隊における電脳化社会と極めて近い構造です。

人間の脳が常時情報と接続される世界という根幹設定に、両作の共通性が見て取れます。

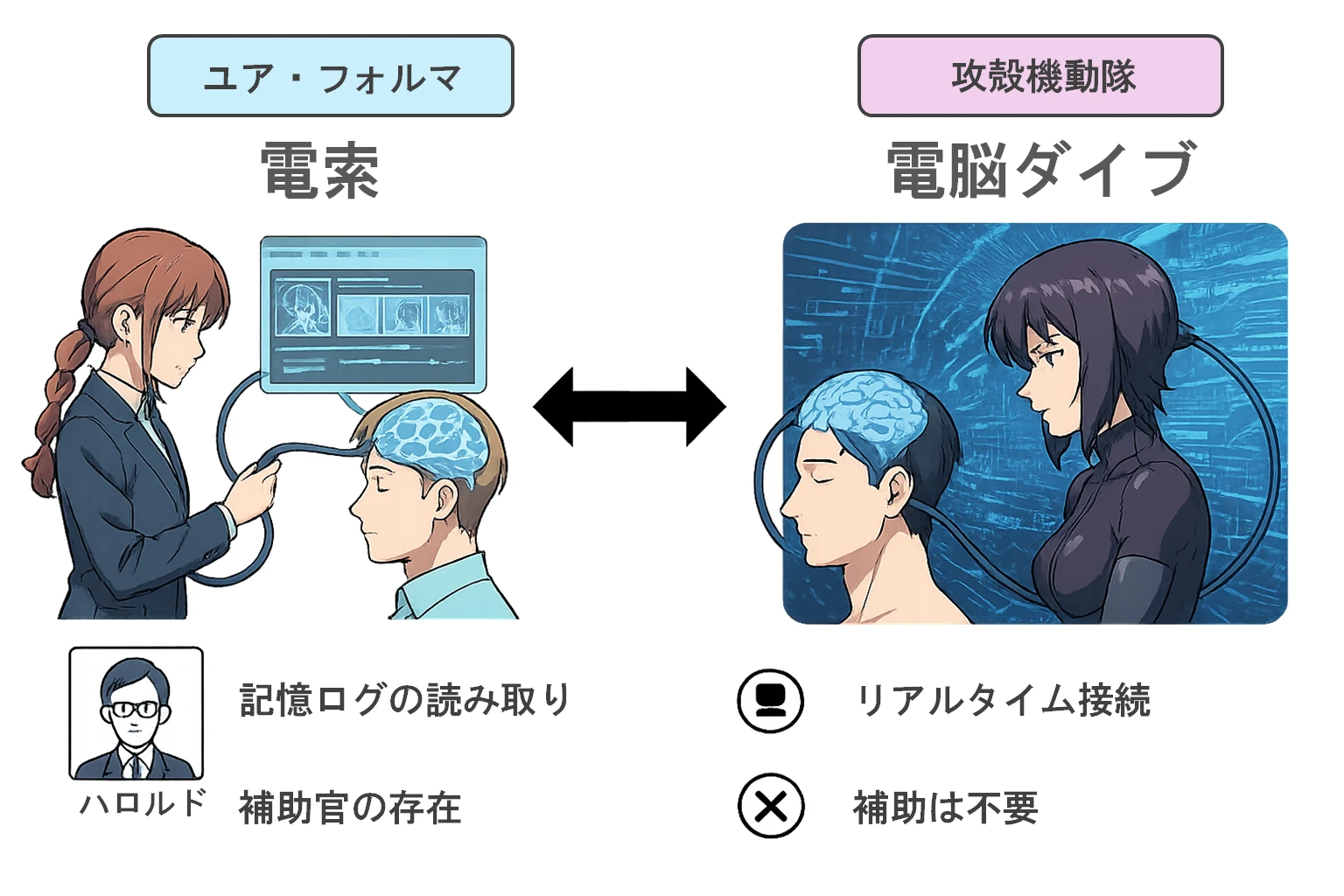

全記録型社会における記憶ダイブという技術

ユアフォルマにおける捜査官〈電索官〉は、個人の記憶ログに潜り、事件の真相に迫ります。

この手法は、攻殻機動隊の電脳ハックや電脳ダイブを想起させるものであり、記憶というデータにアクセスし、解析する技術の扱い方に強い類似性があります。

また、ユアフォルマでは補助官〈ビレイヤー〉と連携しながら行動することで、チームによるメンタル支援や制御も描かれています。

これは、攻殻機動隊における公安9課のチーム捜査と重なる部分があります。

バディによる捜査構造と情報戦の共通性

ユアフォルマの主人公エチカとヒト型ロボットのハロルドの関係は、いわゆるバディものとして描かれます。

情報分析とフィジカル行動を役割分担しながら任務を遂行する点において、草薙素子とバトーの関係に通じるものがあります。

特に、ユアフォルマでは人間とAIの心理的な距離感に踏み込んだ描写があり、攻殻機動隊で描かれた人間性の境界線というテーマを自然に想起させます。

このように、構造・技術・テーマの三拍子が揃っているため、ユアフォルマは攻殻機動隊に似ていると感じられるのです。

作品ごとの世界観の違いを比較する

ユアフォルマと攻殻機動隊は、いずれも高度に発達した情報社会を舞台としていますが、技術の起源や社会背景には明確な違いがあります。

それぞれの世界観がどのように構築されているのかを比較することで、作品の方向性とメッセージ性の違いが見えてきます。

ユアフォルマは医療技術起源の近未来社会

ユアフォルマの世界では、1990年代に発生したウイルス性脳炎のパンデミックが発端となり、脳に直接アクセス可能な医療機器〈ユア・フォルマ〉が開発されました。

当初は治療目的で使用されていたこの技術が、やがて社会インフラとして定着し、全市民の行動や感情が常時記録される社会へと変貌していきます。

この進化の過程は現実のIoTやウェアラブル技術の延長線上にあり、医療とテクノロジーの融合による人間の管理社会を描いている点が特徴的です。

攻殻機動隊は義体化とネットワークが進化したサイバーパンク世界

一方、攻殻機動隊の世界観は、人間がサイボーグ化し、全身や脳までもが人工物に置き換えられる社会です。

脳がネットワークに接続された電脳社会が当たり前となり、肉体よりもデータが「個人」を形成する世界に到達しています。

この世界は技術的な進歩だけでなく、人間存在の定義そのものに問いを投げかける哲学的構造が背景にあります。

社会構造と個人のアイデンティティの描き方の違い

ユアフォルマでは、まだ人間の肉体性が保たれており、人間性を機械が模倣するフェーズにあります。

主人公エチカは生身の人間であり、ハロルドは人型AIとして「人間らしさ」を学ぶ立場にいます。

一方、攻殻機動隊では人間が機械化され、「人間らしさとは何か」を内側から探る構図です。

アイデンティティの不確かさと、デジタルと肉体の乖離がテーマとしてより深く描かれている点が、大きな違いといえるでしょう。

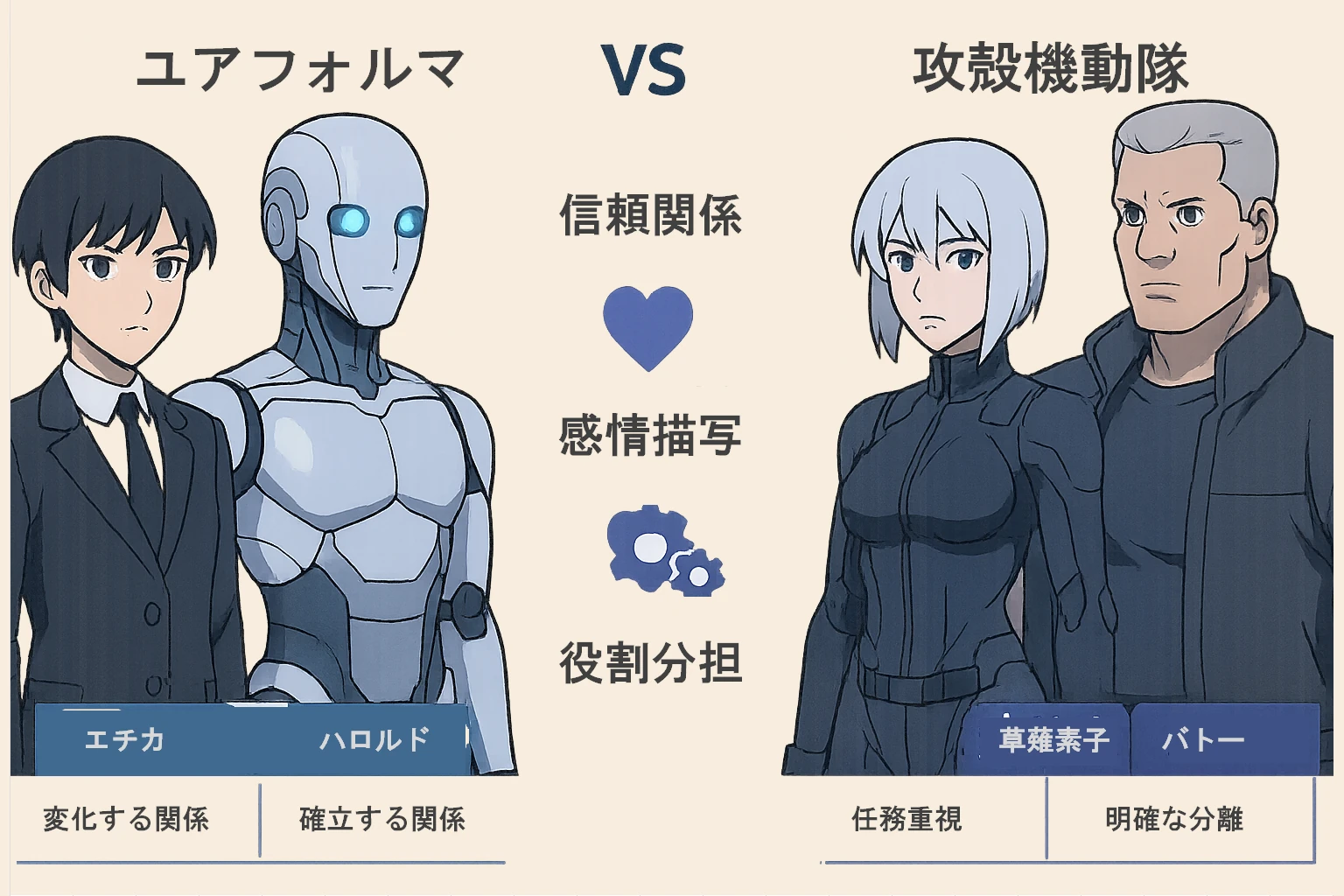

キャラクター構成と関係性の対比

両作品ともバディ形式で物語が進行しますが、その構造や関係性の描き方には個性があります。

キャラクターの背景や相互作用に注目することで、物語の人間ドラマとしての魅力が明らかになります。

エチカとハロルドは相互補完型のバディ

エチカは高い電索能力を持つ一方で、感情表現が不器用で他人と距離を取る性格です。

対してハロルドはロボットでありながら、感情や配慮に満ちた言動でエチカの欠けた部分を支えます。

この構造は、人間とAIが互いに学び合う関係として描かれ、変化していく信頼のプロセスが魅力です。

草薙素子とバトーは信頼関係で成立したプロフェッショナルペア

攻殻機動隊における草薙素子とバトーの関係は、互いを深く理解したプロフェッショナル同士の信頼で成り立っています。

職務上の連携の緻密さと、感情を超えた信頼が描かれており、成熟したバディ像といえます。

個々の能力を最大限に活かし合い、無駄のない行動と判断により、物語の重厚さが生まれています。

人間と機械の距離感を描く視点の違い

ユアフォルマでは、機械であるハロルドが人間に近づくことで、機械と人間の違いを曖昧にしていく過程が重要なテーマとなります。

一方で攻殻機動隊では、機械化が進んだ人間が「自分は何者か」と問う構造であり、自己認識の揺らぎが強調されています。

両作品ともに人間と機械の距離を描いていますが、その出発点と向かう先が異なることが、描写の深みに大きな差を生み出しています。

ユアフォルマ独自の魅力とは何か

攻殻機動隊と似ていると言われるユアフォルマですが、そこには本作ならではの新しい視点や表現が数多く含まれています。

特に登場人物の心情や社会構造の描き方において、独自の感性が光ります。

心理描写とラブストーリーの要素を内包する構成

ユアフォルマは、サスペンスとしての緊張感に加えて、主人公エチカの心の揺れ動きが丁寧に描かれています。

ハロルドとの信頼関係の築き方や距離感の変化には、ラブストーリー的な情感が含まれており、読者や視聴者の共感を集めやすい構成になっています。

それは単なる恋愛ではなく、生きづらさを抱えた二人が互いに歩み寄る過程として機能しています。

現代社会の情報過多と孤独を投影したテーマ性

常にすべてが記録される社会では、個人の自由や孤独が見えにくくなります。

ユアフォルマは、テクノロジーの進化が人間関係に与える影響を鋭く描き出しています。

誰もがつながっているのに、誰とも心を通わせられないという現代的な孤立の構図が物語に反映されています。

電索官という新しい職業観と視点の切り口

ユアフォルマでは、記憶に潜って事件を解決する「電索官」が中心となる職業です。

この設定により、人間の記録や内面に直接アクセスする物語構造が可能になり、他のSF作品にはない視点が生まれています。

それは単なる捜査の手段ではなく、人間の記憶の尊厳を問うテーマとも密接に結びついています。

攻殻機動隊と比較してユアフォルマが新しい点

長年にわたりサイバーパンクの金字塔として君臨する攻殻機動隊に対して、ユアフォルマは異なる切り口からAIと人間の関係に挑んでいます。

その革新性は、表現方法や登場人物の視点からも明確に読み取れます。

人間性と機械性の境界線を感情から描くアプローチ

攻殻機動隊が電脳と義体化を通して哲学的に「人間性とは何か」を問いかけたのに対し、ユアフォルマは感情と記憶の共有を通じて、もっと感覚的で内面的なアプローチを取っています。

ハロルドの表情や仕草、言葉の選び方には、人間を模倣するというだけでなく、感情を理解しようとする過程が描かれています。

若者視点で構成された入りやすいストーリーデザイン

ユアフォルマの物語は、10代後半から20代前半の視聴者にも届くように設計されています。

SFというジャンルにありがちな難解さを避けつつ、感情の流れや人間関係の描写に比重を置いている点が、入りやすさを支えています。

この点は、攻殻機動隊にはないユーザビリティとして評価されるべき特徴です。

AIが人間に近づく構図とその危うさの提示

ユアフォルマでは、人間を模倣するAIが、倫理や感情を持ち始めることで生じる危うさも同時に描かれます。

ハロルドの行動や選択には、時折人間以上の共感や判断が見られるため、それが信頼にも不安にも繋がるのです。

このように、「人間らしさ」がもたらす利点とリスクを両面で見せる構図は、今後のAI社会に対するリアルな問題提起にもなっています。

ユアフォルマは攻殻機動隊に似てるのかの総括

ユアフォルマと攻殻機動隊には、脳とネットワークの接続や、電脳犯罪と記憶へのアクセスといった共通点が数多く存在します。

世界観や技術背景、さらには人間とAIの関係性に至るまで、似ていると感じるのは当然とも言える構造です。

しかしその一方で、両作品は描こうとしているテーマの「深度」や「方向性」が異なっており、それぞれが独自の魅力を持つ別作品であることも明確です。

攻殻機動隊は哲学的かつ社会構造の奥深くに切り込む作品であり、人間の定義を根底から問い直すサイバーパンクの金字塔です。

一方、ユアフォルマはそのフォーマットを活かしつつも、人間の心の機微や感情を介した信頼関係に焦点を当てた、より感覚的で現代的な作品として成立しています。

つまり、ユアフォルマは攻殻機動隊を思わせる要素を持ちながらも、その先にある「個人と他者の関係性」を描くことで、独自のポジションを確立しているのです。

似ているけれど同じではない――それがユアフォルマの魅力であり、今後も比較対象として語られるに値する作品である理由と言えるでしょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

ユアフォルマと攻殻機動隊、どちらも「人間とは何か」を問い続ける作品ですが、その答えの探し方はまったく異なります。

ぜひ2作品を見比べながら、自分だけの答えを見つけてみてください。

- ユアフォルマは攻殻機動隊に似た世界観を持つ

- 脳接続技術や記憶へのダイブが共通要素

- エチカとハロルドの関係性が物語の核

- 攻殻は哲学的、ユアフォルマは感情的視点が強い

- 若者にも入りやすい構成がユアフォルマの特徴

- 人間とAIの距離を描くアプローチが異なる

- 情報社会の孤独や倫理が物語の背景にある

- 感情と信頼の描写で独自性を確立している

📚 ebookjapanアニメの続きを原作漫画で読もう!

アニメの続きが気になって眠れない…

アニメの2期が待ちきれない…

そんなあなたにピッタリの解決策があります!アニメを見終わった後の「続きが気になる!」という気持ち、よくわかります。

でも原作漫画を買いに行く時間がない、重い単行本を持ち歩きたくない、そもそもどこまで読めばアニメの続きなのかわからない…

ebookjapanなら、そんな悩みを全て解決できます!

🎯 アニメファンがebookjapanを選ぶ理由アニメ終了直後に即読める

「今すぐ続きが読みたい!」その気持ちを30秒で叶えますアニメ対応巻数がすぐわかる

「アニメは何巻まで?」検索機能で迷わず続きから読める単行本より断然お得

最大50%OFF!気になる作品をまとめ買いしても財布に優しい88万冊の豊富なラインナップ

人気アニメの原作はもちろん、隠れた名作も発見できる🎭 話題のアニメ

最新話放送直後でも原作で続きが読める!SNSでネタバレされる前に先読み📖 完結作品

アニメでカットされたシーンや、原作だけのエピソードも楽しめる⏰ 今夜のアニメが終わったら、すぐに続きが読める準備はできていますか?🎁 新規登録で50%OFFクーポンプレゼント中!

好きなアニメの原作を半額でゲットするチャンス

コメント